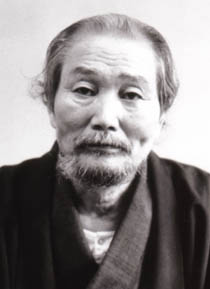

中央:小野五平十二世名人、

あらゆる競技に絶対の強者は存在します。「無敵の帝王」、「無敗の王者」などと敬称されて畏怖される強豪です。その全盛期には底知れぬ力を発揮し、あらゆるライバルを蹴散らし、悠々と王座を独占する孤高の覇者として誰も近づく事さえ出来ない地位を誇る事になります。しかしいつかはその力に翳りが差し、次代の王者に静かに地位を譲り渡し、伝説のみが残る事になります。

時が過ぎると伝説の王者と現王者がどちらが強いかがいつしか話題となります。これが語られる競技は陸上や水泳のように残酷なまでにタイムや最高記録が刻まれる種目ではありえず、戦績のみが記録として語られる競技に起こります。柔道や相撲のような格闘技がそうでしょうし、野球やサッカーのような球技もそうです。将棋もまたこのジャンルに入る競技と言えます。

しかしどちらが強いかはしょせん絵空事の世界ではあります。前王者と現王者が重なるのさえ、前王者の晩年であり、上り坂の現王者との対戦成績だけで優劣は論じられません。ましてや何世代か前の王者になると競技レベル、しのぎを削ったライバル達の実力、環境まで異なっており、これを戦績だけで優劣をつけるのもまた不可能です。

いかに全盛期に絶対の王者として君臨しようとも次代には引退しているか、競技を続けていてもかつての強さは影を潜める事になってしまいます。何世代にもわたって王者としての強さを示し続ける者は存在する事は無いと言っても良いでしょう。

ところが大山康晴十五世名人はそんな信じられない事をやってのけた人物です。たしかに晩年の成績は全盛期に較べると劣るかもしれません。しかし晩年と言っても半端な年齢ではなく、いくら将棋が競技生活が長い種目とはいえ、還暦を越えてなお当代一流の棋士たちと互角に戦い、時にそれをしのいだのは夢物語の話ではなく、この平成の世に明らかに記録されている事実なんです。

常識を超えた大名人大山康晴の足跡を追ってみたいと思います。

十三世名人関根金次郎

|

| 左:関根金次郎、右:坂田三吉 中央:小野五平十二世名人、 |

「王将」坂田三吉との名人位争いであまりにも有名な人物。戯曲「王将」のなかでは敵役となっておりますが、全盛期の実力は有数のものがあり、坂田三吉とも少なくとも互角に戦っています。

関根は名人を襲名したものの当時54歳。すでに全盛期を過ぎていたのは当人が良く知っており、宿敵坂田との対戦も名人襲名前には押され気味であったのも痛感していました。当時は初代大橋宗桂から連綿と世襲制で名人位は継承されていましたが、一旦継承すると死ぬまで名人を名乗る事は可能であり、いかに名人をしのぐ実力を持つ棋士が現れようとも、名人が自らの意思で退隠しない限り、名人位の地位に就くことが叶わなかったのです。

名人は即ち棋界最強であらねばとの信念を持っていた関根は、このまま名人位の地位を終生抱え、死後再び世襲制で誰かが名人位を継承してしまえば、将棋界の発展は無いと決断し、実力名人制を導入したのでした。この関根の英断が現在に続く名人位争奪の歴史であり、激しく名人位を争われる中で将棋界が大きく発展させる礎になったのは間違いありません。

第1期名人決定大棋戦に参加したのは9人の八段棋士(当時は八段が最高位、準名人として待遇されていた)であり、2年のリーグ戦の末'37実力制第1期名人木村義雄が誕生する事になります。

十二世名人小野五平から関根への名人継承劇はあまりにも有名です。戯曲「王将」では関根と坂田の一騎打ちとなっていますが、実際はこの二人に加えて小菅剣之助、土居市太郎が加わっての四つ巴の様相であったようです。

小野名人はそもそも江戸時代からの将棋家元大橋家、伊藤家と激しい抗争の末、名人位を襲名した経緯があり、また早くから有力後継者であった関根が小野と名人位を争った十一世名人伊藤宗印門下生であった事から、関根への名人位譲渡を快く思わず、91歳で死ぬまで名人位を譲りませんでした。そのおかげで関根は待ちぼうけをくらうことになります。

待っているうちに肝心の関根の棋力に衰えが始まり、最大のライバルの坂田が晩成型でもあったので、当初圧倒的に勝ち越していたのに年毎にその差を詰められる事になり、とくに坂田が八段に昇進してからは2勝4敗と負け越す事になってしまいます。さらに関根は小菅剣之助を苦手とし対戦成績でかなりの水を開けられており、また土居市太郎はもともと関根門下ではありましたが、八段昇進で関根と確執を生じ袂を分けていた上に、関根が押され始めていた坂田に勝ち越しています。

政治的な後援者をより多く抱えていた関根は小野名人の死後素早く動きます。小菅剣之助はその頃棋界から引退状態で代議士、実業家として活躍しており名人位は結局辞退します。土居市太郎も元は関根門下であり、小野名人のもと長年隠忍自重を強いられた師の関根を立てるという説得に最後は了承します。坂田は中央の動きに疎かった事と文盲であり名人としての教養に欠けると感じたのか、真っ先に名人に関根を推挙し自分は名人候補にならないと宣言しています。

とはいえ関根の名人襲名を世論まで一致して歓迎したわけでは必ずしもなく、前名人の小野が高齢となり満足に将棋が指せなくなっても退隠を拒否し名人位に固執した先例をあげ、名人は名誉職ではなく最強の棋士でなければならないとの論評も行なわれています。このように関根の名人位決定時に「関根は最強ではないのに政治力で名人になった」との酷評が一部にあり、襲名時に、

「自分は九十になるまでも名人を押へて居やうなどと云ふ了簡はありませんし、若し絶対的の手腕を認められるる程の人が出たなら何時でも退隠して名人を譲る考えです」

とまで答えています。

関根も小野名人が少なくとも20年ぐらい前に退隠か死亡してくれていたら、ほぼ文句なしに実力で名人を襲名できたものが、小野が91歳まで名人位を抱えて離さなかったばっかりに「棋力不足の名人」と言われるのに内心忸怩たる思いがあったのではないかと考えます。

関根にとっては完全に敵役の小野名人ですが、本人の意向とは別に彼が起した行動が実力制名人への遠因になったのが歴史の皮肉です。小野は伊藤宗印と十一世名人名人位を争い、この時は名人にはなれませんでしたが、小野との抗争で伊藤宗印は死期を早め、宗印死亡により家元に後継者が不在となり、名人位史上初めて家元宗家以外の民間人が名人を襲名する突破口となっています。

また世襲名人位といえども力が余りに衰えると早めに退隠する慣習を無視し、死ぬまで名人位を手離さなかったため世間から不評を買い、今後の名人位は実力品格とも兼ね備えている者がなり、優秀な後継者の出現や、実力が名人位の地位に留まるのに相応しくなくなったら退隠すべしの社会的合意が関根に架せられる事になります。

小野名人は自らの願望で家元宗家から名人位を奪い取るのに術策の限りを費やし、一旦獲得した名人位を誰にも与えなかったのですが、この事が名人位を民間に定着させる結果となり、さらには名人は実力を備えるのが必要条件となり、関根が実力名人制導入を決断させる要因となったのです。

関根は名人の地位に留まる事18年、70歳を越えついに名人位襲名時の約束を果たし実力名人制の扉を開きます。

十四世名人木村義雄

|

| 木村義雄十四世名人 |

木村は関根門下随一の俊秀、近代将棋の創始者と呼ばれ、21歳で八段、名人になった時もまだ32歳の若さでした。当時の名人戦は八段棋士のリーグ戦から挑戦者を選んでおり、リーグ戦は2年をかけて行なわれています。第2期名人戦は'40に土居市太郎八段に4勝1敗、第3期名人戦は'42に神田辰之助八段に4勝0敗、第3期は挑戦者該当者なし、第4期は戦争のため中止となっています。

'52に名人戦に敗れて引退するまで5連覇を含む8期の名人位を獲得しています。ただし敗れたとはいえまだ47歳、本人はまだまだやる気だったようですが、実力制の初代名人であり、全盛期の「無敵将軍」とまでよばれた名声に傷がつくのを怖れた周囲が無理やり引退させたとも一説では伝えられています。木村の活躍は大戦前夜から戦中戦後の混乱期に当たっていたのは不運ではありましたが、実力名人制に移行してからの15年間はまさに木村の時代であり、無敵の木村を倒すために他の棋士が切歯扼腕してレベルが上がったのは間違いありません。

また木村が格段の強さを名人としてふるったところから、名人位の権威が高まった事は間違いなく、関根が実力名人制生みの親なら、木村は実力名人制育ての親と呼べます。

木村の強さは群を抜いていました。第1期の名人決定大棋戦は花田長太郎に後一歩まで迫られましたが、直接対決でこれを破って初代実力制名人となり、第2期は挑戦者決定八段リーグを13連勝で圧勝した土居市太郎を4勝1敗で一蹴し、第3期は関西期待の神田辰之助に4タテで完勝しています。

第4期はあまりの木村の強さにルールが変更され、半年ごとにトーナメントを行い、4人の挑戦者を決め、この4人の挑戦者が木村と名人戦挑戦予備手合を行い、それに勝てた者が正式の名人戦挑戦者になるシステムになりました。予備手合とは一種のハンデキャップ試合で、第1局名人香落、第2局平手、第3局は指し込みで名人に勝ち越せば改めて七番勝負を行なうものです。

萩原淳、大野源一、花田長太郎、坂口允彦の4人が順に挑戦手合に挑みましたが、大野源一が香落戦で1勝を上げたのみで、8勝1敗と木村は挑戦者を圧倒し、名人挑戦資格者なしの結果になっています。

名人になってから10年間、平手で負けたのは第2期名人戦の土居市太郎に千日手指し直し2回の末敗れた1局のみと言う「無敵将軍」の名にふさわしい活躍でした。

大山の登場

'46名人挑戦者決定リーグが現在の順位戦形式に整備され、今に続くA級順位戦が始まります。第1期の順位戦はA級(八段)14名、B級(六、七段)15名、C級(四、五段)29名。大山は24歳、B級六段として参加し11勝3敗、B級リーグで2位となり、七段に昇級しています。

翌'47は順位戦の挑戦者決定者システムが変則で運用され、A級の1位、2位、3位とB級の1位がバラマス方式で挑戦者決定戦を行い、B級1位であった大山はA級の1位、2位、3位を破り初の名人戦進出を果たしています。しかし当時の名人であり前年に木村を破った塚田正夫名人の前に2勝4敗で敗退、それでもB級で名人戦に進出したのはこの時が最初で最後の記録となっています。

'48A級八段となり、'52に木村名人を退けついに名人の座を獲得、そのまま5期連続防衛を果たし34歳にして十五世名人の資格を得ています。

ライバル升田幸三

|

| 升田幸三実力制第四代名人 |

大山のライバルといえばこの人しかいません。大山とは同門の木見金治郎門下の兄弟弟子、「新手一生」をスローガンに掲げ、「受け」の大山に対し、「攻め」の升田として常に雌雄をかけてしのぎを削る事になります。

升田の方が兄弟子であり、昇級も常に一歩先んじてましたが、肝心のところでポカを何度かやり大山の後塵を拝することになります。'47にはA級1位となりながら、B級1位で勝ち上がってきた大山に高野山で苦杯を喫し、名人戦も'51に木村、'53、'54とライバル大山の前に敗退します。大山が順調に成績を積み上げたのとは対照的な結果となっていましたが、'57積年の屈辱を晴らし大山から名人位を奪取します。勢いに乗った升田は当時の全タイトル名人、王将、九段をすべて奪取し初の全冠制覇(三冠王)を達成します。

しかし升田の勢いもここまでで、'58に大山に名人位を奪取されてからは歯が立たなくなり、その後も名人挑戦4回を数えますが、いずれも大山の前に敗退。'78に引退しています。

ただし大山にしてみても最大のライバルであった事に変わりは無く、大山将棋の特徴である「受け」も升田の激しい「攻め」を受けるために取らざるを得なくなった戦法であったとされています。将棋界に君臨する巨人大山をして「受け」に回らざるを得なくさせるほどの鋭さが升田の「攻め」にはあり、升田の「攻め」を受け続けているうちに大山の「受け」が完成されたとも言えます。

完成された大山の「受け」はピーク時の升田の「攻め」のみがわずかに突き破る事が出来ましたが、他の棋士では到底及ぶところではなく、屹立する巨人大山の足許にすべての棋士があがくことになります。

升田の「攻め」は有名ですが、後年大山が語るところによれば、「受け」に入った升田の強さはそれこそ鬼神の強さで、大山をもってしても敵わなかったかも知れないと述懐しています。「攻め」の将棋は諸刃の剣のような危うさがあり、鬼才升田を「受け」に入らせるほどの力量を持つ棋士がもし存在すれば、升田の将棋はもっと違った完成を見た可能性があります。しかし大山をもってしても「受け」に入らざるを得ない升田を、「攻める」棋士など存在しようも無かったのが升田の不運と言えるかもしれません。

また大山の将棋は誰も受け継ぎようのないものですが、升田の将棋は現在の棋士たちも十分参考になりうるものとされ、三十年後の未来の将棋を指していたと賞賛されています。「新手一生」はダテでもハッタリでもなく、すぐれた将棋理論とともに今に至る現代将棋の始祖として、その流れは脈々と受け継がれています。

全盛

大山の全盛期をどこから数えるかはいくつか見方があります。名人位を奪った'52からが妥当ですが、升田を返り討ちにした'59からとも取れます。さらに'52から全盛期は始まり、'59からは極盛期となったと言っても良いかもしれません。全盛期の終焉は中原に名人位を奪われ、同じ年に保持していた王位、王将を同じく中原に奪われ無冠になった'72で意見が一致しています。

全盛期の強さはまさに圧倒的であり、'59に升田に続いて全冠制覇(三冠王)、'60に王位戦が創設されると四冠王、'62に棋聖戦ができると早速奪取し五冠王、その年に王将戦で二上達也に奪われますが翌年すぐに奪取し、'62〜'64まで五冠王を保持し続けます。その後も二上達也、山田道美、加藤一二三、内藤国雄にわずかにタイトルを譲る事はあってもその殆どは翌年にはすぐ奪取しています。

最後に五冠を独占したのが'70、将棋界の「若き太陽」と言われた中原誠の前に徐々にとタイトルを奪われていきますが、中原に敗れた'72にはもう49歳になっていた事を考えるとこれだけでも驚異的な強さと言えます。前時代の「無敵将軍」木村義雄が47歳で引退した事と比較してもその衰えを知らない強さに驚嘆の念を禁じえません。

ちなみに極盛期の'59から'71までのタイトル戦が68期、そのうち56期を制していますので、なんとタイトル独占率8割2分4厘となります。たった12回しかタイトル戦に負けるもしくは出場しなかっただけですから、いかにその実力が群を抜いていたかがわかります。

晩年

|

| 中原誠十六世名人 |

大山を退けた中原誠は次々にタイトルを奪取していきます。大山は何故か中原には終生相性が悪く、天敵としか言い様が無く、どうしても中原には勝てない状態が続きます。もっとも50歳を越えた大山に力の衰えが出るのはあまりにも当然であり、長かった大山時代は終わり、中原が棋界を制覇する中原時代になったので誰も不思議は無いと思われていました。

その流れからだと思います、'76に異例の事ながら十五世名人を襲名しています。何が異例かわかりにくいでしょうが、この称号は通常現役中は襲名しないのが慣例なのです。現在でも中原誠が十六世名人、谷川浩司が十七世名人を名乗る資格を持っていますが、決して公式の場では使われません。名乗る資格を持っているだけで、まだ正式には襲名していないからです。大山はまだA級棋士であり、棋聖位を保持していましたが、その抜群の成績とまだ余力のあるうちに栄誉を飾ってあげたいとの意向だからだと考えられます。

さらに'77には将棋連盟会長に就任しています。この職は歴代棋界の一線を引いた棋士がなるのもまた慣例です。またこの職は激務であり、とても各棋戦を転戦しながら片手間に出来る仕事ではなく、相撲なら相撲協会理事長と考えれば良いと思います。この年7期連続保持していた棋聖位を苦手の中原誠に奪われ再び無冠となった大山は、かつての木村義雄のように名誉ある花道を周囲から敷かれ尽くされたのです。それでも大山は将棋に執念を燃やし続けます。

将棋連盟会長という激職を'88まで誠実に勤め上げる一方で、各棋戦に奮戦します。この頃から大山が愛用した戦法は振飛車戦法です。この戦法は序盤戦の駆け引きが比較的少なく、ある程度まではあまり指し手が変わらない特徴があるのだそうで、当時の大山の対局風景はまさに異様であったと伝えられます。

常に将棋連盟から連絡、呼び出しがあるので、対局場には常にギリギリに駆け込むように現れ、パパッと何手か指すと打ち合わせの電話応対に行き、また何手か指すと対局場の控え室で打ち合わせの会議、走って戻ってくると相手の顔も見ずまた何手か指しの状態であったそうです。それどころか対局場にも直接打ち合わせに来る人もおり、対戦相手そっちのけで相談をしている風景はありふれたものであったそうです。

それでも大山は勝ち続けます。'79には57歳で王将位を奪還し3連覇を飾っています。A級も50歳で名人位を奪われ61歳までの11年間の間に負け越したのは60歳の時に4勝5敗が一度あっただけで他はすべて勝ち越しています。

中原は間違いなく偉大な棋士です。大山を退けて中原時代を築き上げ、名人通算15期、タイトル獲得60期といずれも大山に次ぐ大記録を打ち立てています。ライバルとされる米長邦雄の挑戦を5回まで跳ね除け、台頭してきた谷川にも互角以上に戦い、大山同様、同世代及び次世代の大きな壁として立ち塞がりました。

とくに前世代の怪物と呼べる大山をカモにしており、中原がいなければ大山の全盛時代は60歳まで続いたかもしれません。また谷川も中原がいなければもっと早くに永世名人の資格を手に入れたでしょうし、少なくとも10期程度は名人位を保持できたはずです。まさに「将棋界の太陽」と呼ばれるに相応しい活躍だったといえます。

ただし太陽は日が傾きかけると翳るのも早かった。44歳の時、大山らをプレイオフで破って挑戦してきた高橋道雄を下したのを最後の輝きに、翌年には宿敵米長の6回目の挑戦に屈し、以後は名人戦の場に再登場する事もなく、他のタイトルとも全く縁が切れてしまいます。52歳の時にはA級からも陥落、永世名人の資格を持つものとしては異例のB1級リーグ戦まで経験し、B1級リーグでも勝ち越すことが出来ず、2年でついにフリークラスに転向してしまいます。

将棋界の太陽はそれが中天に輝く時はまさにまばゆいほどの輝きを放ちましたが、奇しくも大山の死の年に名人位を失い、それだけでなく急速に輝きが失せたのは何かの因縁を感じます。

最晩年

'84、62歳になった大山は病魔に倒れます。肝臓癌で一年の休場を余儀なくされるのです。さすがの大山も今度ばかりは再起は難しいだろうと誰しも考えましたが、'85に再びA級に戻った大山は驚く無かれ6勝3敗で米長邦雄、加藤一二三と並んで挑戦者決定のプレイオフに残り、加藤一二三を千日手指しなおしの末破り、さらに米長邦雄を撃破して'73から11年ぶりに名人位挑戦権を獲得することになります。

相手はまたもや中原誠、さすがに1勝4敗で一蹴されましたが、63歳での名人位挑戦は史上最高年齢であり、これに並ぶ者はおそらく2度と出るまいと言われていますし、私もそう思います。もし名人戦の相手が天敵中原で無く、比較的相性の良い米長邦雄や加藤一二三が相手なら勝っていたかも知れないと想像したりもするぐらいです。

名人戦挑戦の後、ようやく大山にも衰えが見えてきたとの評が立ちます。'87には3勝6敗に終わり順位は降格ギリギリの8位、'88には6勝3敗と持ち直しましたが、平成に入り'89は序盤1勝4敗から後半何とか挽回して4勝5敗、、'90にはいきなり5連敗を喫し、絶体絶命の窮地から4連勝でなんとか降格を免れますが、「限界」の声もささやかれるようになります。もっとも「限界」と言っても68歳の人間をつかまえて「年齢による衰え」を言ったところで笑い話にしか過ぎないのですが、ついに大名人大山の引退の時が来たかと思われていました。

最後のA級順位戦

|

| 谷川浩司第十七世名人 |

本当の最後は第一局で田中寅彦八段に敗れた後、現役のまま死亡引退した翌年('92)なのですが、実質フルで戦った最後の順位戦です。

序盤戦は石田和雄、南芳一にいきなり連敗、早くも危機説が流れましたが、その後塚田泰明、内藤国雄に連勝してタイに戻したのも束の間、第5局有吉道夫に敗れ再び苦しい星勘定になります。第6局の小林健二も難敵ですが、その後に続く高橋道雄、米長邦雄、谷川浩司を相手にはたしてA級の地位を守り続ける事ができるかが焦点となります。

その頃大山は肝臓癌が再発しており、病を押しての対局です。手術治療の合間を縫っての対局で、まず小林健二を一蹴し、その後この年の名人位挑戦者高橋、前年度名人位挑戦者米長、当時四冠であった谷川を最終局で撃破しなんと名人位挑戦者決定戦にまで駒を進めることになります。さすがにここでは勝てませんでしたが、当時の折り紙付の強豪である高橋、米長、谷川を相手の3連勝は鬼気迫るものがあります。

そもそもA級順位戦とは当代の棋界の最強棋士(名人を除く)10人による頂上決戦で、数ある棋士の中でA級になることさえまず夢なんです。1期でもA級に属せば、無条件に八段に昇進ですし、元A級棋士として特別の敬意が払われます。またその勝負は将棋界の至高の地位である名人位への挑戦権を争うもので、他の棋戦とはまた別格のガチンコの真剣勝負が行なわれます。

大山がA級で戦った相手、また勝負にかける気迫は花相撲の記念対局みたいなものではなく、棋士たちがその棋士生命を燃やし尽くす極限の勝負の場での勝利ですから、その価値はどこをどう取っても掛け値なしのものです。大山は文字通り69歳で死ぬまで現役であり、死ぬまで超一流であった証明を鮮やかに残す事になります。

谷川も屈指の強さを持っています。ただし生まれた時代が悪かったかもしれません。谷川が表舞台に登場したのは「棋界の太陽」中原が名人戦10連覇を「神武以来の天才」加藤一二三に阻まれ、棋界に煌々と輝いていた中原の太陽が中天を過ぎ西に傾きかけた時です。翌年加藤を破って最年少名人位についた谷川は世間から「中原時代は終わり、谷川時代が来る」と思われました。

ところが西に傾きかけたとはいえ中原の輝きは十分に残っており、2年後に中原に再び名人位を奪還され3連覇を許し、再び返り咲くも2年で中原に名人位を奪われています。この西に傾いた棋界の太陽との10年ほどの覇権争いの間に谷川の全盛期は過ぎてしまったのではないかと考えます。

中原の輝きが秋の日の太陽の様に急速に光を失う頃、棋界に新星が現れます。大山以来の全冠制覇(七冠王)を成し遂げた羽生善治です。羽生との対局は現代の名勝負とされますが、谷川を持ってしても羽生には分が悪く、時代は完全に羽生時代であり、羽生を中心に棋界は回っています。

時の王者が君臨する時、王者に今一歩及ばない悲運の大棋士たちが数多く居ます。古くは坂田三吉、大山に痛めつけられた升田幸三や加藤一二三、中原に苦杯をなめさせ続けられた米長邦雄。これらの天才棋士に較べ、'97に羽生を破って十七世名人の資格を得た谷川は幸せだったかもしれません。

棋士寿命

将棋には年齢制限はありません。もちろん他の競技でも年齢制限はありませんが、それでも年齢による競技生命の限界はあります。とくに頂点を極めたものには引き際の鮮やかさが求められ、頂点を争う位置に留まれなくなった時が限界と言えます。

将棋ではA級を頂点とするピラミッド構造がはっきりとあり、頂点を争える人間は定員で10人しかいないのです。10人のうち2人は成績により自動的に降格しますから、A級に留まるためには常に8位以上の成績を上げ続ける必要があります。頂点を名人としてベスト9を常にキープしていなければならないわけで、この地位を守り続けるには棋界で超一流の実力がなければ到底無理です。

大山は44年間これを守り続けています。では他の棋士はどれほどなのでしょうか、通算記録と連続記録あげてみます。

|

|

大山の後に一時代を築いた中原誠が52歳、中原のライバルとして50歳にして最高齢名人位についた米長が54歳と、あれほどの大棋士でも50歳代前半にしてA級を去っています。この結果を見ると、A級昇進が25歳〜30歳で転落が55歳〜60歳ぐらいで、A級に昇進し自他共に認める一流棋士として活躍できるのは20年から25年ぐらいで、昇進が遅いと全盛期は必然的に短くなります。

またA級に属するだけでなく、棋界の晴れ舞台名人戦に登場した回数は、

| 氏名 | 登場回数 | 名人在位期数 | 出場最高年齢 |

| 大山康晴 | 25 | 18 | 63 |

| 中原誠 | 18 | 15 | 45 |

| 谷川浩司 | 11 | 5 | 38(現役) |

| 木村義雄 | 10 | 8 | 47 |

| 升田幸三 | 8 | 2 | 53 |

| 米長邦雄 | 7 | 1 | 51 |

| 羽生善治 | 7 | 4 | 35(現役) |

| 加藤一二三 | 4 | 1 | 43 |

| 塚田正夫 | 3 | 2 | 34 |

こちらも50歳代前半が限界のようです。つまり大棋士であっても棋士寿命は、棋界の頂点を争えるのはせいぜい50歳ぐらいまで、超一流としてA級に留まれるのが60歳ぐらいまでが限界である事をデータは示していると考えれます。もちろんこの数字は棋士の中でも水準を遥かに越えた歴史に残る大棋士レベルの話で、通常は棋士生活の中でピーク中のピークに数年のみしかA級に在位できなかった者がほとんどです。

こうやって見ると羽生に残された時間は20年は切っていると言えます。また大棋士であっても中原のようにある時期から急速に輝きを失う棋士もおり、羽生がもし中原型の衰えを見せるなら後10年余りしか活躍期間は残されていないかもしれません。

時代を超えた強さの証明

|

| 大山康晴第十五世名人 |

大山が棋界の表舞台に登場した頃は、木村十四世名人と打倒木村にあらゆる術策を費やす塚田正夫実力制第2代名人が激しく火花を散らしている時代です。大山は木村に引導を渡して覇権を握り、その後最大のライバル升田幸三第四代実力制名人、打倒大山に執念を燃やす山田道美、実力者二上達也、「神武以来の天才」加藤一二三、内藤国雄、有吉道夫らを蹴散らし長い長い大山時代を築き上げます。

49歳にして中原誠に覇権を奪われた後も、米長邦雄、大内延行、桐山清澄、勝浦修らと戦って会長職の激務をこなしながら悠々と互角以上の成績を残し、59歳までタイトルホルダー(棋聖、王将)の地位を誇る事になります。

63歳で最後の名人位挑戦を行なう頃になると、谷川世代とも戦います。谷川はもちろんの事、南芳一、塚田泰明、田中寅彦、高橋道雄、小林健二らの孫と言っても良い若い新進気鋭の棋士たちと互角の火花を散らし、69歳にして名人位挑戦者決定戦まで駒を進める健在振りを見せつけます。

もちろん大山にしても30歳〜50歳までの全盛時代とその後では実力は落ちていたはずです。大棋士といえども50歳を越えるとその実力に急速に翳りがさすのは他の棋士の実績を見ると明らかなはずなんです。ところが年齢的には落ちたはずの実力で谷川世代とまで互角に戦えたのは驚異としか言い様がありません。最晩年の実力から全盛期の実力を想像すると怖ろしいものさえ感じます。

最後の順位戦を戦った谷川浩司は名人位こそ中原に奪還されていましたが、他のタイトル戦では四冠を占めるなど全盛期と言ってよい時代です。谷川とのA級の通算成績はさすがに1勝4敗ですが、その1勝が69歳の最後のA級順位戦であることに凄みを感じます。

この時のA級の最終戦は、谷川、高橋が6勝2敗、南、大山が5勝3敗であり、谷川は大山に負ければ高橋の勝敗次第で挑戦権は失われます。A級順位戦最終局は慣例により同日同時刻に行なわれます。谷川も中原に奪われた名人位奪還の大きなチャンスですから、何があっても大山に負けられないと渾身の一局を指したはずです。それでも勝ったのは69歳の大山です。

野球なんかでは良くあるのですが、古いファンはかつての名選手を引き合いに出して現役の選手を低く評価しようとします。たとえば「松坂がいくらすごくたって、全盛期の江夏に遠く及ばない」とか「古田は良いキャッチャーだが、野村の方がすごい」とか。でもこれは較べようが本来無いのです。現役で直接対決したわけではありませんし、時代も環境も野球レベルも違います。

ところが大山と谷川は違います。直接対決を行い、渾身の対決で勝っているのです。それも年齢的にはとうの昔にピークを過ぎ、棋士寿命どころか、生命寿命さえ残り少なくなった往年の大棋士が現役バリバリで一時代を築いている四冠王に勝っているのです。ここまでロートルでも勝つことが出来るのであれば、30年前の全盛期なら谷川クラスでさえかつてのライバル達と同様に蹴散らしつくす事は容易に想像できる事です。

さすがに現在の棋界を席捲している羽生善治とはA級での対戦はありません。谷川は今でもA級の現役で、谷川-羽生戦は棋界きっての名対決とされます。通算対戦成績は羽生の方が上回っているようですが、谷川も幾度か羽生の牙城を崩しています。ただし谷川の実力自体は10年前('95頃)と較べると明らかに落ちているように思われます。15年前('90頃)と較べても落ちています。谷川の全盛は4期の名人位を保持した時代と四冠王を謳歌した時代('83〜'92)ではないでしょうか。

羽生の強さは谷川をしのいでいますが、かつての大山が他のライバルを蹴散らしていたほどの無敵の強さではありません。谷川に対しても常に1枚上手の程度です。となると最晩年に大山が谷川に示した実力から類推すると、羽生を持ってしても大山の全盛期に勝てるかは大きな疑問符がつけられます。いやとても勝てるとは思えないのは私だけでしょうか。

将棋に限らずあらゆる競技は時代とともに進歩していると言われます。かつての名選手と言えども現代に復活して競技を行なっても活躍でき無いだろうとも言われます。将棋も同様で新たな戦法、戦術が次々に編み出され、それに熟知していないと手も無く捻られるとも言われています。そうなのかもしれませんが、大山が半世紀近くの間に残した足跡はそんな常識さえ信じられなくなりそうなものです。

昔の棋士だって現代の棋士と同じぐらい強かった、将棋のレベルは変わらないと大山の足跡は語っているような気がします。そんな時代に逆行するような記録がこの平成の世に間違いない公式記録として残っているのです。決して江戸時代や明治時代の話ではありません。15年前まで現実に生き、指し、勝ち、今も現役で活躍する棋士たちと競っていたのです。

間違いなく事実であり、明らかに証明された記録であり、現実に対戦した棋士、関係者もいくらでもいます。ただの一点も飾ったり、嘘や信用の出来ない記録があるわけでもありません。それでも死後たったの15年にして、これだけ明らかな証明された公式記録があるにもかかわらず、そんなことが出来た棋士がいた事自体がもう信じられなくなるような思いです。

これに匹敵するような超人は、私の知る限りメジャー・リーグの伝説の黒人投手サチェル・ペイジぐらいしかいません。しかしペイジの記録は黒人リーグ消滅とともに散逸してしまい、全盛期のおそるべき怪腕は数々のエピソードから推測する以外にはありません。でも大山はすべて明らかな記録として残っています。

時代さえも超越した強さの「伝説」を「公式記録」として刻んだ稀世の名人大山康晴は'92.7.26にこの世を去っています。

あとがき

大山の指し手が全盛期と晩年で変化があったか無かったかですが、私ごときの棋力ではわかりません。棋士の解説を読むと「従来の定石を革新的には変える事は無かった」との評価が散見されます。ただし晩年の方が全盛期に比べやや性急な感じがあったとされます。また大山と言えば振飛車が有名ですが、とくに大山定跡、大山戦法と呼ばれるものは無いとされています。「○○戦法」と呼ばれるものは大概は序盤戦に特徴的な工夫、布陣をし、その序盤の有利さをもって中盤、終盤を押しきるものがほとんどです。

大山の振飛車は相手によって融通無碍に変化するもので、中盤戦から終盤戦に圧倒的な自信を持つ大山は序盤戦は四分六分、三分七分で十分と考えていたのではないでしょうか。序盤から相手を圧倒する必要の無い大山は従来の無難な定跡で守りを固めれば十分で、優位に立った相手方が攻め込んできたら、悠々とこれをかわし、相手の攻めが途切れて陣形が乱れたところを押し潰すのが特徴と言えます。

いわゆる大山の「受け潰し」ですが、こんなものは定跡にも戦法にもなるはずが無く、ひとえに個人の力量にかかった指し方と言えます。大山の「受け」の前ではどんな斬新な序盤戦術を用いて優位に立っても、いつしか追いつかれ最後は逆転されてしまいます。対戦相手にすれば、序盤絶対優位の形勢を築き、思う存分攻め込んだにも関わらず、終わってみればその攻めのすべてに対応され、息切れしたところをコテンパンに叩かれる事になり、敗戦が骨身に沁みた事だと思います。

終盤の寄せで有名なのは谷川浩司の「光速の寄せ」ですが、これは谷川が他の棋士より格段に早く終局までの詰み手順が見え、錯綜した盤面で詰みまでの最短手順を指す事からつけられています。「羽生マジック」は不利と見られた終盤の局面から起死回生の必殺の手を指し、あっと言う間に逆転してしまう事からつけられています。

どちらもカミソリを思わす鋭い切れ味のものですが、大山のものは一味違います。大山はお釈迦様が掌の中で孫悟空を飛び回らせるように相手には好きな事をさせ、最後にギュッと手で相手を握りつぶす様なものと言えばふさわしいかと思います。文字で書くのは簡単ですが、実際それほどの力量を一流のプロを相手に発揮するのは至難の業で、ましてや還暦を越え、70歳近くになっても十分通用したのには驚き以外の感想を持つのは不可能です。

ただこの大山の戦い方に大山将棋が晩年まで通用した秘密を感じます。最近は序盤戦研究が重視され、「横歩取り」、「中座飛車」、「ゴキゲン中飛車」、「藤井システム」さらにはプロでもなぜ有利なのか理解できないと言われる「角変わり一手損戦法」なるものも流行しています。各戦法のメリット、デメリットはここでは論じませんが、どんな序盤戦術を用いてもその効果は有利な立場で中盤戦に入れるぐらいが限界です。

棋力が互角なら中盤戦を有利に入れば勝つ可能性が飛躍的に高まりますので研究が盛んになったのでしょうが、中盤戦以降は定跡、戦法はすでに存在せず、一局一局まったく違った展開になります。そこからは本当に強い者が勝つ世界となり、大山は全盛期には序盤戦四分六分、三分七分の不利でもこれに及ぶ者が誰一人無く、晩年に至っても片手ほどの人間しか互角に戦えなかったのでないかと考えます。

棋力は数字で計れる物ではありませんが、全盛期の大山は晩年の2倍近い棋力を持っていて、晩年になり半分近くに減りましたが、それでも普通の超一流レベルであったので最後まで通用したのではないでしょうか。戦績を見るとそうでも解釈しないと理解が出来ません。幕末の天才棋士天野宗歩は棋力十二段、八世名人大橋宗英は棋力二十段と畏怖されたそうですが、大山も全盛時は宗英なみに二十段以上ないと晩年の活躍は考えられません。