'04の優勝が18年ぶり、'85の優勝が21年ぶりと伊勢神宮の遷宮ぐらいのサイクルでしか優勝しない我らが阪神タイガースの立派な成績です。そのうえここ20年ばかりは優勝した年を除いてそのほとんどが下位低迷のシーズンばかりですから、よくファンが続いていると感心しています。なぜそこまで阪神なんてチームのファンが続いているか考えてみると'73(S.48)の幻の優勝の悔しさが、私の阪神ファンとしての原点として心の奥底に治療不能の傷跡を残しているからではないかと思います。31年前の死闘の足跡をここで巡礼してみようと思います。

昭和40年代のプロ野球風景

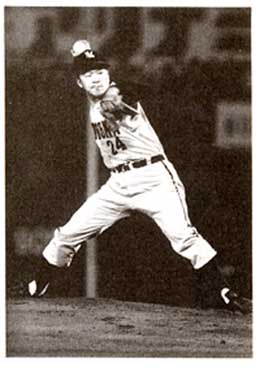

|

| 村山実と江夏豊(昭和45年) |

当時のプロ野球はすべてが巨人中心に回っていました。巨人という太陽を中心としたセ・リーグと銀河系の彼方にリーグがあるのではないかと思われるほどのマイナーなパ・リーグ。セ・リーグに太陽があるといっても巨人戦以外のカードは今では考えられないぐらい閑散としたもので、巨人につぐ人気球団とされる阪神でも阪神巨人戦以外は寝そべっても見れる状態であったと言えます。

観客数を見るとじつに明らかで、巨人は1試合平均で42500人で後楽園球場をほぼ埋めていますが、たとえば阪神は平均で16000人。さらに13試合あった巨人戦が平均50000人(当時の甲子園の収容人数は6万人)とすると、他の球団との試合は8000人ぐらいしかいないことになります。8000人と言ってもウィークデイはさらに少なく、あくまでも主催者発表ですから実数はもっと少なかったはずです。巨人戦13試合だけの動員数が阪神観客動員数の6割以上を占めており、いかに巨人の人気だけに頼った球団経営だったかがわかります。

写真は昭和45年のとある試合終了直後の風景ですが、三塁側アルプスやレフトスタンド、三塁側内野席の様子が分かってもらえると思います。我が家でも昭和50年代になりサンテレビの阪神中継を見れるようになってからも、一塁側内野席はそこそこ観客がいましたが、三塁側はもちろんのこと一塁側のアルプススタンドもしばしば閉鎖されたままのことは珍しくもなく、レフトスタンドへのホームランボールが誰もいない観客席に転々と弾み、おもむろにそれを観客が拾いに来る光景はごく当たり前のものでした。応援風景も今から見ると地味なもので、笛や鉦太鼓を持ち込んでの三三七拍子や紙吹雪、応援旗を振るぐらいで、ジェット風船はもちろんのこと、トランペットや選手コール、各選手への応援ソング、オルガン演奏みたいなものもありませんでした。

当時子供の好きなものの例えとして「巨人、大鵬、玉子焼き」なんて言葉があり、TVアニメでは星飛雄馬が大リーグボール養成ギブスをつけ消える魔球を投げるのを日本中の野球少年が固唾を呑んで見守り、テレビの前に毎週釘付けになっていました。「オロナミンCは小さな巨人です」なんてCMを素直に信じて、これさえ飲めば巨人の選手になれると無邪気に信じていた純真な子供たちも少なからずいました。また野球帽といえばすなわち巨人の帽子であり、巨人以外の球団のファンであることを公言するのは「変わり者」のレッテルを貼られる覚悟が必要があり、現在「虎キチ」と自称している阪神ファンの多くも子供時代は巨人ファンであったのもやむをえない環境と言えます。

野球中継も当然巨人戦しかなく、他のカードは稀にNHKが中継するぐらいで、阪神ファンが阪神の結果を見たければ巨人戦中継の他球場の結果をひたすら待つか、ラジオで聞くしかありませんでした。まだそれでも阪神はラジオ中継がありましたが、パ・リーグになるとラジオ中継すら稀(今も余り変わりませんが)で、さらに夜のニュース番組も「プロ野球ニュース」みたいなものはなく、NHKのニュースの本日のプロ野球の結果を待つしか手が無い時代であり、プロ野球ファンの故老が「昔の熱気は凄かった」といくら力んでもプロ野球自体が現在よりマイナーな存在であったのは間違いありません。

それでもって当時のリーグの様子ですが、まずセ・リーグ

| セントラル・リーグ | ||||

| 球団名 | 監督 | S.48本拠地 | 現球団名 | 現本拠地 |

| 読売ジャイアンツ | 川上哲治 | 後楽園球場 | 読売ジャイアンツ | 東京ドーム |

| 阪神タイガース | 金田正泰 | 阪神甲子園球場 | 阪神タイガース | 阪神甲子園球場 |

| 中日ドラゴンズ | 与那嶺要 | 中日スタヂアム | 中日ドラゴンズ | ナゴヤドーム |

| ヤクルトアトムズ | 三原脩 | 神宮球場 | ヤクルトスワローズ | 神宮球場 |

| 大洋ホエールズ | 青田昇 | 川崎球場 | 横浜ベイスターズ | 横浜スタジアム |

| 広島東洋カープ | 別当薫 | 広島市民球場 | 広島東洋カープ | 広島市民球場 |

大洋が横浜に変わったぐらいで、当時とくらべてもメンバーにそれほど違和感はありません。つづいてパ・リーグ、

| パシフィック・リーグ | ||||

| 球団名 | 監督 | S.48本拠地 | 現球団名 | 現本拠地 |

| 南海ホークス | 野村克也 | 大阪球場 | ダイエーホークス | 福岡ドーム |

| 阪急ブレーブス | 西本幸雄 | 西宮球場 | オリックスブルーウェーブ | グリーンスタジアム神戸 |

| ロッテオリオンズ | 金田正一 | 県営宮城球場 | 千葉ロッテマリーンズ | 千葉マリンスタジアム |

| 太平洋クラブライオンズ | 稲尾和久 | 平和台球場 | 西武ライオンズ | 西武ライオンズ球場 |

| 日拓ホームフライヤーズ | 田宮謙次郎 | 後楽園球場 | 日本ハムファイターズ | 札幌ドーム |

| 近鉄バファローズ | 岩本堯 | 藤井寺球場 | 近鉄バッファローズ | 大阪ドーム |

パ・リーグはこの年、西鉄、東映が身売りされ太平洋、日拓に変わっています。それにしても変動は激しく、親会社が変わっていないのは近鉄とロッテだけですし、名前も変わっていないのは近鉄のみです。セパあわせてですが、ドームに新築した後楽園や中日球場はともかくとして、大阪球場や西宮球場、川崎球場、平和台球場がもう取り壊されてなくなっているのは隔世の感があります。

現在の野球との相違

|

| 「鉄腕」稲尾和久 |

野球は野球で今も昔も変わりはないのですが、試合の様相はは今とはかなり違います。いろいろ違うところはありますが、最大の違いは投手酷使時代であったことです。酷使時代といってもシーズン78試合に登板し404イニングを投げ42勝をあげた稲尾和久が活躍した昭和30年代以前よりも、ローテーションと言う発想が導入されいくらか緩和されていますが、優勝がかかってくると監督は自分のチームのエースに稲尾並の働きを要求し、またそれに応えるのがエースの務めとして誰も疑わない時代でありました。

この登板イニング数の過酷さは素人には実感しにくいところですが、稲尾が42勝をあげた年の年間試合数が140。試合は9回までですので、1試合当たり9イニングあることになり、それが140試合だとすると1260イニングが年間のイニング数になります。もちろん負け試合で9回裏の守備が無かったり、雨天コールドゲームがあったり、逆に延長戦があったりしますが、おおよそこの程度が年間イニング数であり、稲尾は全試合の1/3を投げていたことになります。ちなみにS.48は130試合ですから、年間イニング数は約1170になります。

投手の常識として先発完投することが当たり前の前提であり、救援を仰ぐというのは例外的であるとの考えがありました。先発間隔も当時の常識は中4日もしくは中3日であり、これでも当時の野球評論家に言わせれば「中4日では休みすぎて調子を狂わせやすい、中3日の方が良いのではないか」なんて評論が真剣に論議されていたぐらいです。優勝が懸かってくると中2日、中1日なんて登板は当たり前ですし、完投した翌日のリリーフなんてのも誰も疑問を抱かない時代でもあります。そのため年間に登板する投手は2〜3人程度のエース級が大部分を占め、他の2線級の投手は本当の意味での敗戦処理としてごく少ない登板機会が与えられるのみと言う時代でもあります。

投手分業制でリリーフ・エースが脚光浴びるのはもう少し先の時代ですし、ましてや中継ぎの重要性が云々されるのも10年単位で後年の話です。村田兆児が晩年「サンデー兆児」と言われ中6日で投げていたのも、異例の長期間隔での登板であったため話題になったのも覚えていても良いでしょう。エースとは文字通りの大黒柱で先発すれば完投し、勝ち試合にはリリーフと、来る日も来る日も投げぬく酷使に耐え抜いたものに与えられる称号でした。

それだけ酷使されたヘロヘロの投手が投げれば打撃優位の野球になりそうなものですが、実際は投手優位の時代で、S.48のセ・リーグ打撃10傑は、

| 順 | 選手名 | チーム | 打率 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 王貞治 | 巨人 | 0.355 | 428 | 152 | 51 | 114 |

| 2 | 若松勉 | ヤクルト | 0.313 | 438 | 137 | 17 | 60 |

| 3 | 谷沢健一 | 中日 | 0.2951 | 454 | 134 | 10 | 45 |

| 4 | シピン | 大洋 | 0.2949 | 478 | 141 | 33 | 75 |

| 5 | 江尻亮 | 大洋 | 0.291 | 433 | 126 | 15 | 44 |

| 6 | 江藤慎一 | 大洋 | 0.282 | 365 | 103 | 15 | 44 |

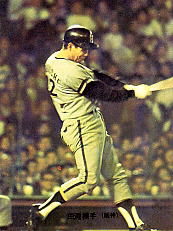

| 7 | 藤田平 | 阪神 | 0.281 | 519 | 146 | 17 | 59 |

| 8 | 松原誠 | 大洋 | 0.278 | 507 | 141 | 24 | 78 |

| 9 | 柴田勲 | 巨人 | 0.277 | 495 | 137 | 6 | 34 |

| 10 | 高木守道 | 中日 | 0.273 | 480 | 131 | 5 | 31 |

首位打者になり三冠王に輝いている王貞治は別格としても3割打者はリーグで2人しかおらず、10位の高木守道はわずか2割7分3厘しかありません。ちなみに去年のセ・リーグの打撃成績は、3割打者だけで13人、昭和48年の10位の高木守道の成績では横浜のウッズなみの成績で23位ということになります。この辺は投手の質が落ちたのか、バッティングの技術が向上したのかは議論の尽きないところですが、現在のプロ野球に比べてはるかに点の入らない投手戦が主体の野球であったのは間違いなく、そんな投手優位の中での3割打者(リーグに2人しかいない)の価値は貴重であり、王貞治が量産する本塁打の価値は現在の本塁打の数倍の値打ちがあったと考えてよいと思います。

川上野球と王者の落日

|

| 「ON砲」王と長嶋 |

9連覇もした川上野球の本質は管理野球です。後年に広岡達朗や森祇晶が西武でやって有名になったあの管理野球の先駆者です。ガチガチのチームプレーを強制し、主力打者でも必要あれば送りバントを行い、代打をおくり、常にチームバッティングを行わせる例のあれです。この手法がいかに効果的であるかは後年の西武が再び証明していますが、川上に幸運だったのは日本プロ野球史上で一、二を争う大打者が同時期に全盛期を迎えたことです。

この管理野球が見ているほうでは実におもしろくないのは西武の野球がつまらなかったのと同類項ですが、当時の巨人で救われたのは王貞治、長嶋茂雄というスーパースターが君臨しており、この二人の華やかさが川上野球の陰気さを覆い隠すのに大いに役立ちました。当時のプロ野球が投手優位の時代である書きましたが、それだけに強打者はいっそうのスポットライトを浴びました。それぐらい点が入りにくい野球だったわけで、王のホームランや長島のタイムリーへの価値と熱狂ぶりは現在のプロ野球からは想像するのが難しいかもしれません。

王、長嶋が華々しく挙げた得点をガッチリ守って勝ち抜く、そんな野球が川上野球です。脇役たちはそれをもり立てるために軍隊並みの統制のチームプレーに徹することが要求され、それが実行できたのが9連覇の原動力といえます。9連覇の初期にはいかにも巨人らしいあくのつよい補強も行い、それと名参謀牧野茂の存在もあって、他球団が歯噛みしても届かない強さを誇る巨人王国を築きあげたと言えます。

しかし無敵の王国にも落日が忍び寄ってきます。長嶋茂雄の衰えです。S.33入団以来、常にプロ野球だけではなく日本を代表するスターとして働き続けた長嶋も37歳、年齢からくる力の衰えは如実に成績に現れてきます。S.46に3割2分の打率と34本の本塁打を記録したのを最後の輝きにして確実に成績は下降線をたどります。長い長いスランプ、スランプは抜ける時が来るのでスランプと言うのですが、いつしかスランプがいつもの状態となり、大打者長嶋も普通の打者かそれ以下になってしまいます。川上管理野球の本質からすれば長嶋を切って新たな主力打者を発掘養成しなければならなかったのでしょうが、川上は長嶋を切ることができず、打てない長嶋をクリーンアップに据えて戦い続ける事になります。

国民的人気を誇る長嶋を追い出すことは川上でも困難であったことは間違いありませんが、川上自身も長嶋が衰えて優勝できなければ川上巨人の終幕であると考えていた節があります。川上の勝利への執着力も衰えを見せ始めていたと言ってよいでしょう。実際に川上はこのシーズン限りの引退を長嶋にほのめかせ、同時に長嶋の引退を勧めていた事実があります。現実は長嶋がそれを拒否して翌年まで現役生活をおくることになるのですが、結果としてどちらが良かったのかはなんとも評価の難しいところです。結局この年は川上巨人9連覇の絶対の勝利の方程式である王、長嶋が華々しく打ちまくるのうち、長嶋カードが色あせ、逆にチームとしての重荷になっていた9連覇の末期の真相でした。

ライバル阪神の内情

巨人9連覇の間、そのほとんどでライバルとして立ちはだかっているのが阪神です。下の表に示すように9連覇の初期には圧倒的に離されていましたが、年を追う毎に年々ゲーム差が縮まってきているのがわかります。なんと言っても打倒巨人の一番手であったことは間違いありません。

| 年度 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 巨人とのゲーム差 | 順位 |

| '47 | 130 | 71 | 56 | 3 | 0.559 | 3.5 | 2 |

| '46 | 130 | 57 | 64 | 9 | 0.471 | 12.5 | 5 |

| '45 | 130 | 77 | 49 | 4 | 0.611 | 2.0 | 2 |

| '44 | 130 | 68 | 59 | 3 | 0.535 | 6.5 | 2 |

| '43 | 133 | 72 | 58 | 3 | 0.554 | 5.0 | 2 |

| '42 | 136 | 70 | 60 | 6 | 0.538 | 14.0 | 3 |

| '41 | 135 | 64 | 66 | 5 | 0.492 | 25.0 | 3 |

| '40 | 140 | 71 | 66 | 3 | 0.518 | 19.5 | 3 |

阪神の特徴は繰り返される「お家騒動」に象徴されるように結束力の無さです。主力選手にはすぐ派閥ができ、またそれにフロントまで加担してお家騒動が頻発します。これぐらいは程度の差こそあれどの球団でもあるものですが、阪神の場合は関西随一の人気球団としてマスコミの注目度が格段に高く、マスコミもマスコミで阪神のお家騒動ネタは読者のニーズが高いものだったので、もともと取るに足らない小さな感情の行き違い程度の事が、抜き差しならない重大事件にすぐに発展する性質をもっていました。川上管理野球の巨人でもある程度はあったはずですし、中日あたりでも決してニコニコなかよし軍団ではなかったはずなんですが、新聞社が親会社であると言う性質上、その辺の事実は新聞社同士の暗黙の紳士協定で伏せられていたようです。それにくらべて阪神はメディアに対しては完全にノーガードですので、まさに火に油、煙の無いところまで火をつけて回る放火魔に囲まれている状態です。

派閥を形成せず一匹狼として君臨していた江夏が中立の存在として好かれていたかと言えば全然そんなことはなく、あからさまに言えば残り全員から総スカンを食って嫌われています。

「あいつが投げるんだったら、今日は仕事せんとこ!」

なんて声が試合前のベンチから平気で聞こえ、江夏が降板すると急にベンチが活気つくなんてのも阪神ベンチのごく日常の風景です。

一匹狼江夏と監督の関係も歴代監督と衝突を繰り返し、S.48の監督の金田正泰との関係も最悪に近いものがありました。金田の前任の村山実とも必ずしも良好であったわけではありませんが、まだしも同じ投手として阪神を支えたきた連帯感があり、また先輩として村山を認めるところがあったようです。ところが金田は結果的に村山を追い出して後釜に座った経緯があり、金田の投手起用法が江夏を酷使することによってフロントに良い顔をする様に感じ取ったものですから、次第にふたりの反目は深刻さを増すことになります。

キャンプ中の話題もこのふたりがいつ口を利くかなんて事に注目が集まり、

金田:「ユタカ、どや?」

江夏:「ボチボチでっさ!」

ぐらいの会話が大事件としてスポーツ新聞のトップを飾ったぐらいです。

9連覇中の巨人が川上体制を堅固にしていったのに対し、阪神の監督は猫の目人事でクルクル変わっています。2度の優勝を飾り、昭和30年代後半から40年代の初期まで指揮を取った「伊予の古狸」藤本定義がいるうちは、その抜群の統率力でこの手の内紛騒ぎは表面化しなかったのですが、以後は派閥がらみのフロントのお手盛り人事が続き、この年の金田監督を含め監督には恵まれていません。

阪神フロントの特徴は親会社が12球団でも指折りに小さく、阪神球団の経営が直接阪神電鉄本社の経営に響く体質を持っています。他の多くの球団が経営が赤字であっても宣伝費として鷹揚に処理していたのにくらべ、なんとか球団で儲けよう、最低限赤字を出すのを避けようとしています。一方で電鉄本社首脳には野球好きが多く、スター選手を相撲取りのタニマチのように贔屓する体質も濃厚にあり、その延長線上で球団人事にも介入してきます。

阪神球団といってもしょせんは阪神電鉄の子会社であり、フロントも本社の意向に敏感と言うより、鼻息を常にうかがう存在で、本社の首脳が喜ぶ監督、コーチ人事を行い、経営に関しては

「ぎりぎりまで優勝を争って結局優勝しないのが一番儲かる。」

というファンにとっては許しがたい哲学を方針としています。この辺は今でも余り変わりが無いといって差し支えないでしょう。

主力選手同士の反目、優勝に関心の無い風見鶏フロント陣、恵まれない監督と三拍子そろった阪神が、鉄の統制でチームを掌握し無敵の巨人王国を誇る川上巨人に対し、史上稀に見る死闘を繰り広げることが出来たのは今から考えても不思議な光景です。

池田の落球

|

| 「落球伝説」」池田純一 |

このシーズンを象徴するプレーとして長く語り伝えられた伝説のプレーに「池田の落球」があります。あまりに象徴的であったため「世紀の落球」としてこのプレーひとつで優勝を逃したとも曲解して伝えられ、さらにこのプレーにより池田の選手寿命が縮んだとも言われています。落球があったことは事実ですし、落球のためにゲームを落としたことも事実ですし、シーズン終了後の巨人とのゲーム差が0.5であったことも事実です。でもそれほど深刻な落球だったのでしょうか、私もどうしてもS.48と言えばこの落球を思い出してしまうのですが、好漢池田純一の名誉を守るためにもう一度振り返ってみます。

事件が起こったのは8月5日の甲子園での阪神巨人18回戦。先発は阪神が山本和行、巨人が新浦寿夫、試合は2-1で阪神リードで終盤に入り必勝体制の阪神はリリーフに江夏を送ります。9回表に2死一、三塁のチャンスをようやくつかんだ巨人でしたが、7番黒江がセンターに平凡な飛球を打ち上げてしまいました。

勝利を確信した江夏はマウンドを降り始め、球場内の誰もが阪神の勝利を確信しました。その時センターの池田は芝が流されて段差ができたところに左足を踏み込んで、無情の転倒、ボールは懸命に差し出す池田のグラブをあざ笑うかのようにセンター120Mの最深部に点々とすることになります。走者一掃の三塁打、巨人逆転勝ちです。

試合後の江夏は

「勝負ちゅうのはこんなもんや、誰も責めんし文句も言わんよ。」

と語っただけですし、よく注意して欲しいのですが、公式記録員も「エラー」ではなく「三塁打」として記録しています。当時の甲子園は雨が降ると芝生が剥がれている所の土が流れあちこちに段差ができ、これがプレーに影響することを公式記録員もよく知っていたようです。さらに「落球」として伝えられていますが、池田はボールに触ったわけではなく、池田のさらに奥に落下しています。

伝説ではこのプレーを気に病む余り、池田はプレーが萎縮しノイローゼ状態となり選手寿命を縮めたとなっていますが、決してそんな事はありません。数試合後には江夏を助ける決勝のホームランも放ち、またシーズン成績は落球前と落球後では落球後のほうが成績がよくなっています。池田は「落球」のため萎縮したのではなくむしろそれを糧にして奮起し、より多くの勝利を阪神にもたらしているのです。

ただし池田の選手としてのピークは前年のS.47であったらしく、この年の打率2割8分3厘をピークとして徐々に成績を下げています。S.51にラインバックや東田が加入し外野のポジション争いに敗れた池田は、今度こそ本当にノイローゼ気味になりS.53に引退しています。

池田の落球を責めるならその一つ前のプレーであるセカンドの野田のプレーも責められるべきだと考えます。1死一塁、二塁の場面で六番末次の平凡なセカンドゴロを緩慢なプレーでダブルプレーをしくじって一塁、三塁にしています。これがなければ池田の落球も無く、単なる阪神勝利の1戦として誰の記憶にも残らない試合になっていたと考えます。

さらにこの試合の時点ではまだまだ乱セと呼ばれたシーズンの優勝の行方は混沌としており、この後も8月下旬から9月にかけ3ゲーム差の中に6チームがひしめきあう空前の団子レースを行うことになります。たしかに阪神としては手痛い1敗でしたが、本人も含めて誰もこの落球が優勝を左右する象徴的なプレーになるとは考えておらず、よくある好プレー、珍プレーのひとつとしか思ってなかった事は間違いありません。

江夏の神話

|

| 「黄金のサウスポー」江夏豊 |

当時の阪神は伝統的に投手力のチームです。S.37の優勝以来、小山正明、村山実、ジーン・バッキー、江夏豊と好投手を輩出しています。各球団は過去の記録をまとめて、チーム成績や個人成績をまとめた年鑑をだしていますが、12球団でただひとつ投手部門の成績が打撃部門より先に収録されています。

もちろんこの年のエースは「黄金のサウスポー」江夏豊で、登板数53回、先発は39回、合計307イニングス、24勝13敗、防御率2.58とまさにフル稼働しています。当時はセーブポイントなんてものはなく記録されていませんが、記録を検証すると江夏の阪神時代のセーブ記録は100と言われておりこの年もかなりのセーブ記録を上げていたのは間違いありません。先発以外の14回の登板は当然リリーフであり、ここも3回、4回、5回と言ったロングリリーフも何度もあり、さらに勝ちゲームだけではなく同点もしくは僅差でリードされている試合にもしばしば登板しています。

江夏には4つの伝説があるとされています。そのどれもが球史に不滅の記録として残り、おそらく並ぶ事は奇跡的にあるかもしれませんが、おそらく破られることはない想像を絶するものです。

その1 S.43シーズン最多奪三振401個

2位が稲尾和久の353個でダントツの成績です。この年江夏は329イニングを投げて達成していますが、H.15の最多奪三振の松坂大輔が194イニングで215個ですから、松坂がならぼうとすれば1イニング平均2個の三振、すなわち完投すれば1試合18個の三振を1年を通してとり続ける必要があります。投手酷使時代が再び来ない限り2度と破られることはないまさに不滅の記録です。

その2 S.46オールスター連続9奪三振

オールスターでは3イニングが登板の上限であるためこれ以上は無い完璧の記録であり、永久に破られるとはない大記録です。最後の9人目の打者がキャッチャーファールフライを打ち上げた時、ものすごい形相でマウンドを駆け下りた江夏は捕手の田淵に「捕るな!」と怒鳴りつけたのもまた伝説なっています。それとこの記録にはさらにすごいおまけがあって、江夏はその前年のオールスターで5連続奪三振、翌年にも1個三振を奪い、3年越しで15連続奪三振というもう誰も近づくことさえできないであろう記録も樹立しています。

その3 S.54日本シリーズでの「江夏の21球」

晩年の江夏の名を不朽にした力投で、詳細はあまりにも有名なので割愛します。これに匹敵するような名場面は他にもありますが、この偉業が永久に語り継がれることだけは間違いありません。

そしてこの年にもうひとつの伝説が作られます。これも再び達成する選手が現れる可能性はゼロではありませんが、限りなくゼロに近いもので、伝説を越えて神話に近いものになっています。

8月30日の中日戦、まだまだ残暑が厳しい甲子園でした。先発は阪神キラーとして活躍していた松本幸行。両先発投手とも好調で4回まで両軍無安打、江夏は四球こそ出したものの安打は許さず9回まで進行します。中日の松本も好調で阪神打線は打ち崩せず、やがて試合は延長戦にもつれこむことになります。

ノーヒットノーランで延長に入った投手は勝てないと言うジンクスがあり、延長に入ると記録のプレッシャーから崩れるケースが多いのですが、江夏は10回、11回と踏ん張り、11回の裏にゲームは進みます。ここで信じられないことに江夏は自らのバットでボールを外野席に叩き込むサヨナラホームランを放ちゲームの決着をつけることになります。この時の江夏の試合後のインタビューはこれもまた有名なもので、実際はもう少し違ったニュアンスであったはずなんですが後世にはこう伝えられています。

「野球はひとりでも勝てる。」

団子レースの展開はともすれば阪神も優勝争いから脱落しそうになります。しかし酷使に耐えた江夏と同じく、287イニング、22勝14敗、防御率2.23と江夏とふたりでシーズンの半分以上を投げぬいたアンダースローの上田二朗の活躍で、まず抜け出した巨人を9月下旬から10勝1敗のハイペースで阪神が猛追する頃からシーズンは異様な様相を呈してきます。

土壇場の後楽園決戦

|

| 「伝説の長距離砲」田淵幸一 |

8連覇中の巨人は10月のゲームでは早々と優勝を決めた後の消化ゲームになることが多く、ここまでシーズンが押し迫った時期になっても未だ優勝が決まらないのはそれだけで事件と当時の人間は感じていたようです。王者巨人を無邪気に信じる巨人ファンたちは阪神の健闘に苦笑いはしていたものの、「例年」のとおり最後は阪神を叩き潰して強さを見せつけて予定通り9連覇を確定すると信じていました。

阪神のここ一番の勝負弱さはこれもまた伝統と言ってよく、泣いて悔しがる阪神ファンを尻目に勝利の美酒を味わうのは常に巨人ファンであるというのも、積み重ねられた実績の前にどうにも言い返せない事実でした。首位攻防となった10月10日の決戦もそんな巨人ファンの思惑通り進んでいきます。

先発の高橋一三は阪神打線を1点に抑え込み、打線は阪神投手陣を打ち込み5回までG5-1Tと楽勝ペース。6回に阪神は後藤のソロで1点を加えたところで、巨人は必勝リレーで倉田に交代します。「万全の試合運び」であるとの巨人ファンの余裕も、やがて満塁となり4番の田淵を迎える頃には雲行きが怪しいぞと感じ始めます。もちろん後年のがんばれタブチ君として笑われた頃の田淵ではなく、阪神の主砲としてバリバリの活躍していた田淵です。ただし田淵は打者としてやや勝負弱いところがあり、ここぞと言う時にしばしば凡打を繰り返すことが多く、私もショートに打ちあがるポップフライに全身の気力が抜けそうになった経験が数え切れないぐらいあります。巨人ファンも結局最後に笑うのは巨人と思い直したところに快打が生れます。逆転満塁ホームラン!、後はお約束の江夏がぴしゃりとリリーフしゲーム差無しながら1厘差で阪神逆転の首位に立つことになります。

翌11日は10日とは逆の展開となり、阪神が10日の勢いのまま序盤7点の大量リードを奪い、一気にリーグ制覇に王手をかけるかと思わせる展開でしたが、巨人も執念を見せ、結局大乱戦の末10-10のドロー。この時点で残りゲーム数は阪神が4試合、巨人が3試合。残りゲームは阪神は広島が2試合と、中日、巨人に1試合づつ、一方の巨人は大洋、ヤクルトと1試合づつと最終戦に阪神との日程になり、ペナントの行方は最終戦までの残り試合をどう戦うかで大きく左右される展開となります。

そして中日戦

シーズンも大詰めに来てこれほどの激しい首位争いは滅多に無いのですが、こういう展開に無類に強いのが巨人であり、逆に情けないほど弱いのが阪神です。ところが巨人にはもう往年の王者の力は確実に失われていました。これまでなら絶対に取りこぼすことなど想像もできなかった大洋、ヤクルト戦にあっさりと連敗、落日の王者巨人は絶体絶命の崖っぷちに立たされることになります。阪神も連勝を期して乗り込んだ広島2連戦が1勝1敗でしたが、巨人の連敗のおかげで待望のマジック1が点灯します。

中日球場でのシーズン129試合目。この試合に勝つか引き分けるかで巨人の9連覇の野望は絶たれ、阪神の9年ぶりの優勝は決まります。観測として中日は巨人より阪神に優勝して欲しいはずで(報知新聞と中日スポーツはライバル関係)、もう阪神の優勝は決まったようなものだと誰しも考えました。優勝を見越した江夏はパ・リーグのプレーオフ(当時は2シーズン制)に偵察に出かけ、阪神球団では日本シリーズのチケット印刷や優勝記念品の発注製造にとりかかっていました。中日球場の外野スタンドのすぐそばを新幹線が通っていましたが、絶体絶命の川上はわざわざこの阪神中日戦の試合中に走る新幹線を手配し、最後のプレッシャーをかけようとしました。

|

| 「右のエース」上田二朗 |

この中日戦も微妙な綾がいくつか取り巻いています。中日新聞社の意向とは別に監督の与那嶺は大洋との3位争いが気になっていました。AクラスになるのとBクラスでは全く監督の評価が変わります。そこで悩んだ末、先発にエースの星野仙一を送り込みます。一方の阪神も微妙な選択を迫られます。この年最後まで阪神を引っ張った左右のエース江夏と上田ですが、上田は中日戦に強く7勝をあげていました。ところがシーズンも終盤にきて上田の調子自体は下り坂で、金田監督も悩んだ末、先発に江夏を指名します。この采配は後々まで中日には上田をぶつけ、もしそれに負けても最終戦の巨人にエース江夏で必勝を期す2段構えのほうが良かったのではないかと非難されることになります。

さらにアングラ情報として試合前にある阪神首脳が江夏にこう話をしたという伝説が残っています。

「どや江夏、もうこの辺でええんちゃうか。」

ようするに阪神首脳の意向として、阪神球団としては目一杯優勝争いをしてくれたら客が入って球団は儲かる。ただし優勝してしまうと選手の年棒を上げなければならないので、この辺で手を抜いてくれないかと言う話です。これ聞いて腐った江夏は中日戦で気合が入らなかったという伝説ですが事の真相は未だに闇です。ただし阪神ならいかにもありそうな話です。

結果は優勝へのプレッシャーにコチコチになった阪神が「打たしてやろう」の星野の球に凡打を繰り返し、江夏もまた調子が上がらず失点を許し、手の中に抱え込んでいたペナントを逃すことになります。最終戦はあまりにも無残なもので阪神ファンとして書くのに忍び難いものがありますので割愛します。阪神のシーズンは129試合目の中日戦で終わったのです。

その後・・・

このシーズン、阪神は優勝していました。阪神が128試合目に広島に勝ち、巨人が129試合目にヤクルトに敗れた時点でシーズンは終了し、中日戦は優勝へのセレモニーゲームに過ぎなかったはずなんです。そういう雰囲気は中日でも監督の与那嶺以外は濃厚に感じており、阪神に勝たせて長かった巨人の連覇に終止符を打とうとし、実際にそうであったと星野は後に語っています。

それでも阪神は優勝できませんでした。阪神の戦力もこの年をひとつのピークとして下降線をたどることになります。江夏豊は長年の酷使と心臓に不整脈をおこしたため、あのサウスポーの黄金の輝きは急速に消えうせ、錆びた左腕となりS.51には追われるように南海にトレードされます。もうひとりのスター田淵幸一も不摂生から肥え太り、阪神部屋の部屋頭と陰口を叩かれ、これもまたS.54に西武にトレードされます。

江夏、田淵なきあとは、奇しくもこの年入団した掛布が阪神ファンの期待を一身に背負って孤軍奮闘することになります。藤田平、中村勝、ブリーデン、ラインバック、テーラー、アルトマン、若菜、竹之内、古沢、池内、江本、小林・・・らとともに傾きかけた屋台骨を支え続けましたが、次の優勝までには12年の歳月を要することになります。

もう語る人も少なくなったS.48の幻の優勝。しかし私の心の中では今でも黄金の左腕がうなり続け、ペナントが甲子園のメインポールに高々と翻っています。